Propolisschwelle

Propolis ist das Harz verschiedener Bäume (unter anderem Birken, Buchen, Erlen, Pappeln, Kastanien und natürlich Fichten und die stark harzenden Bäume des Waldes), das die Bienen im Laufe des Sommers sammeln, es jedoch nicht im Honigmagen umarbeiten wie Nektar, auch keine Enzyme dafür verbrauchen, sondern mithilfe ihrer Kauwerkzeuge kneten wie Bildhauer und es dabei mit einem wechselnd hohen Anteil an Wachs versetzen. Wie ich las, soll es sich dabei um eine ungefähre Menge von 30 % handeln, dazu 5 % Pollen. Propolis wirkt antibiotisch, antiviral und antimykotisch und dient den Bienen dazu, in den Stock gelangende Keime, Bakterien, Viren oder Pilze abzutöten. Offenbar bildet die hohe Luftfeuchtigkeit im Stock in Verbindung mit den etwa 35° C Temperatur einen idealen Nährboden, den die Bienen damit stilllegen.

Gleichzeitig hatte ich eine größere (hier nicht gezeigte) Arbeit gemacht, die nur aus rechteckigen Blättern bestand, die mit selbst hergestellter Propolistinktur getränkt waren. Ich hatte die Flüssigkeit in eine der Plastikflaschen gefüllt, aus denen man Blumen besprüht, und sie brachte das Atelier zum Duften.

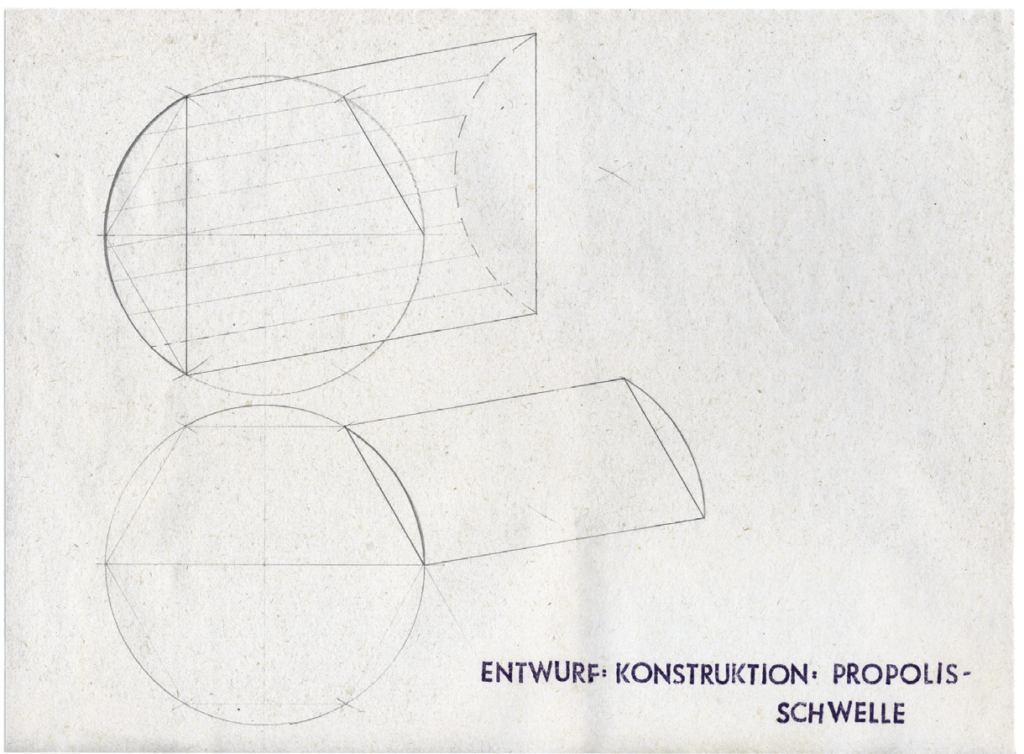

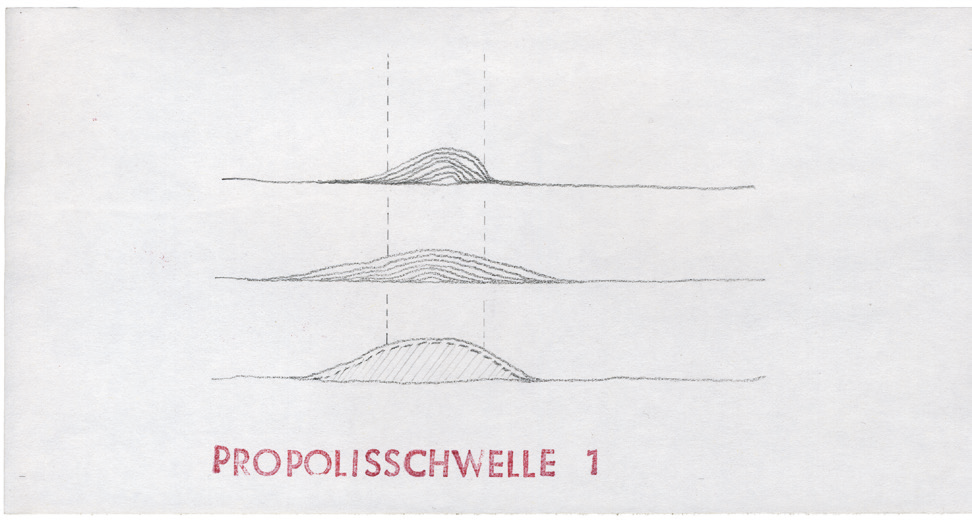

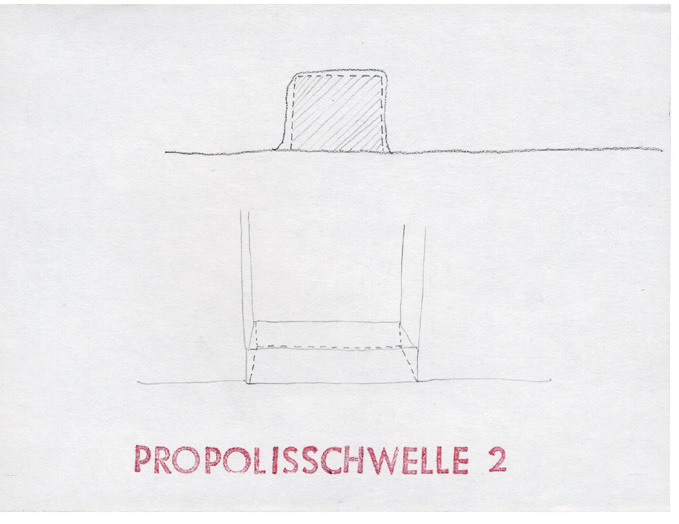

Bienen kleiden ihre Behausungen innen mit Propolis aus, dichten Ritzen ab und kleben Rähmchen fest. Störenfriede im Stock, Schnecken oder sogar Mäuse, die winters in den Stock gelangt und tot gestochen worden sind, die sie aber nicht hinausschaffen können, werden vollständig mumifiziert. Wie ich las, werden selbst die Innenwände der Zellen mit einem hauchdünnen Film überzogen. Und am Eingang in den Stock, wie gesagt, bringen sie eine winzige Schwelle an, über die sie krabbeln, um ihre Füße zu desinfizieren. Grob gesagt ist das ein antibiotischer Fußabstreifer. Die Idee der Schwelle veranlasste mich, sie in eine künstlerische Arbeit umzusetzen. Die Propolisschwelle soll aus Gips gegossen werden und anschließend durchtrocknen, damit sie saugfähig ist. Danach wird sie mit Propolistinktur besprüht. Die Arbeit ist nicht realisiert, was daran liegt, dass ich ihr eine hohe Wertigkeit zumesse. Ich fand nie einen Ort.

Die Literatur über Propolis füllt inzwischen eine Regalreihe. Es gibt zahllose Rezepte von Salben bis hin zu Lacken (für Geigen). Unter anderem kann man, zusammen mit Leinöl und vergälltem Alkohol, einen Anstrich herstellen, um hölzerne Bienenkästen außen zu imprägnieren.

Offenbar hängt die Neigung, zu kleben, auch von der Bienenrasse ab. In der Bienenzucht ist sie unerwünscht. Die Eigenschaft, weniger Kittharz zu produzieren, ist eines der erklärten Zuchtziele.

Die Harzgrundlage des Propolis ist kein körpereigener Stoff der Bienen. Dennoch wird es medizinisch als ihr hochwertigstes Produkt aufgefasst und es hat längst Eingang in die Naturheilkunde gefunden. pro polis, lernte ich, heißt vor der Stadt, auf Griechisch.

Der Geschmack lässt sich so beschreiben, dass man im hinteren Bereich der Zunge und im Rachen eine herbe, leicht scharfe Note erspürt. Als Nahrungsmittel würde ich es hingegen nicht bezeichnen.