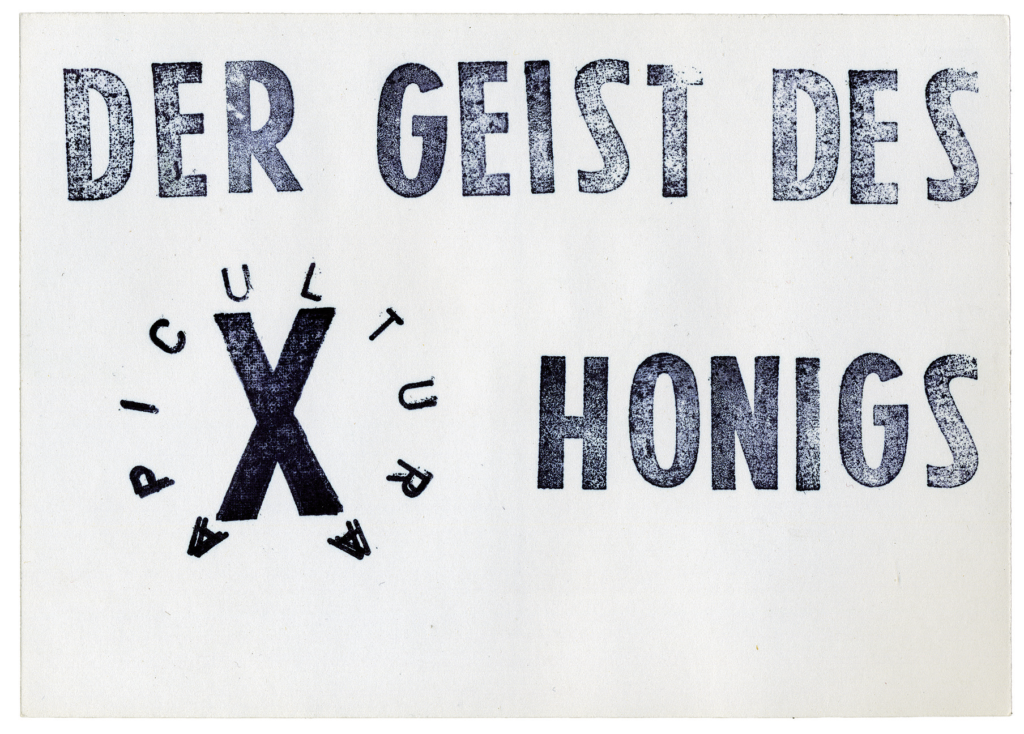

Bienenwanderwägen

Um das Jahr 1999 wurde ich zu einem Wettbewerb eingeladen, er war ausgeschrieben worden, damit Künstler Ideen und Entwürfe zum sogenannten Nordwest-Sammelkanal ablieferten. Das war damals ein weitgehend fertiggestellter Kanal, der südwestlich beginnend nördlich um München herumreicht, um künftig Abwässer aufzunehmen. Die gedachte man schließlich durch eine Kläranlage im Norden Münchens, bei Eching, zu schicken und dann in die Isar zu leiten. Damit einher ging ein riesiges Bauprojekt, eine gewaltige Stadterweiterung nach Westen, etwa 60.000 Wohnungen, die den menschlichen Zustrom aufnehmen sollten. Um das Gut Freiham herum, das dort seit dem zwölften Jahrhundert steht, mit einer altbackenen Wirtschaft, einem Biergarten und Stallungen, wollten die Stadtplaner Hochhäuser errichten und auf den nördlich davon gelegenen, sich einfallslos hinziehenden Äckern ein Industriegebiet anlegen.

Im Norden der Stadt ließ sich hingegen nicht viel ändern, zumindest vorerst, da der Kanal nördlich vom Hasenbergl und der Panzerwiese, nördlich des Autobahnrings sogar, jedoch südlich der Schleißheimer Flugwerft erst durch das triste Ackerland um Hochmutting, dann durch Mischwald und schließlich durch eine karge Heide, die eine geschützte Landschaft ist, verläuft. Jedoch war der Kanal von vorne herein so groß ausgelegt, dass er auch Abwässer, die man nördlich aus der Stadt heraus leiten würde, aufnehmen können sollte. Der Bau war rechteckig, mit den Abmessungen von 5,60 Metern Höhe und 3,60 Metern Breite. Man hatte Anfang der neunziger Jahre damit begonnen und ihn im Jahr 1999 fertiggestellt. Als ich ihn mit anderen Künstlern zusammen besichtigte und über eine der Einstieg-Stellen in der Fröttmanninger Heide hinabkletterte, war ich beeindruckt von seinem Ausmaß. Diese Heide liegt, soweit ich weiß, innerhalb eines ehemaligen Bundeswehrgeländes, die Pflanzen sind teilweise selten und geschützt und sie siedeln sich nur spröde und über Jahre hinweg an, da der Boden völlig karg ist.

Rumänischer Wagen

Anlässlich eines Hochwassers im Jahr 2010 gab es eine immense Welle Beschwerden von Anwohnern, da ihre Keller überschwemmt worden waren. Ein unabhängiges Gutachten der Technischen Universität München bestätigte, dass beim Bau Fehler gemacht worden waren. Man fand heraus, dass der Kanal nicht nur Abwässer fortschaffte, sondern wegen baulicher Mängel bei starkem Regen wie ein Damm wirkte. Das Grundwasser konnte den Kanal nicht umströmen, denn das drumherum eingearbeitete Material war nicht ausreichend durchlässig. So zog sich diese ganze Geschichte hin, mit gerichtlichen Klagen, in denen die Anwohner Schadenersatz forderten. Im Jahr 2013 war der Kanal bereits ein zweites Mal saniert worden. Ein Bewohner hatte ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Letzte Berichte im Internet fand ich bis ins Jahr 2015, als wiederum ein drittes (noch unabhängigeres) Gutachten in Auftrag gegeben wurde. Jedoch wirkte das wie der Gong, der eine neue Runde einläutet. Anscheinend wurde in der Zeitung, wenn man etwas über den Münchner Westen las, nur über eine neue Volte in dem Fall berichtet.

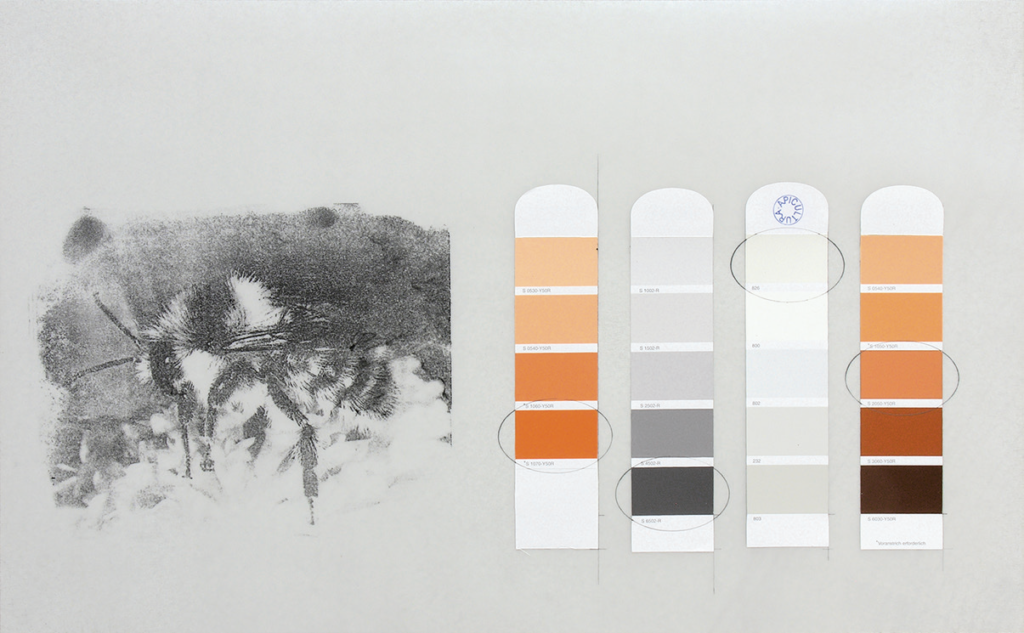

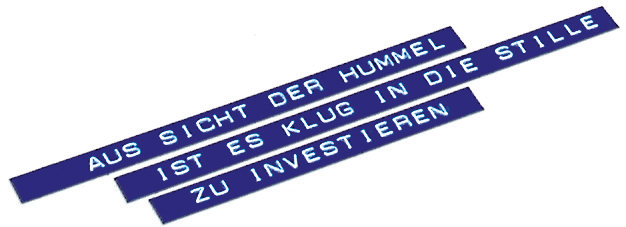

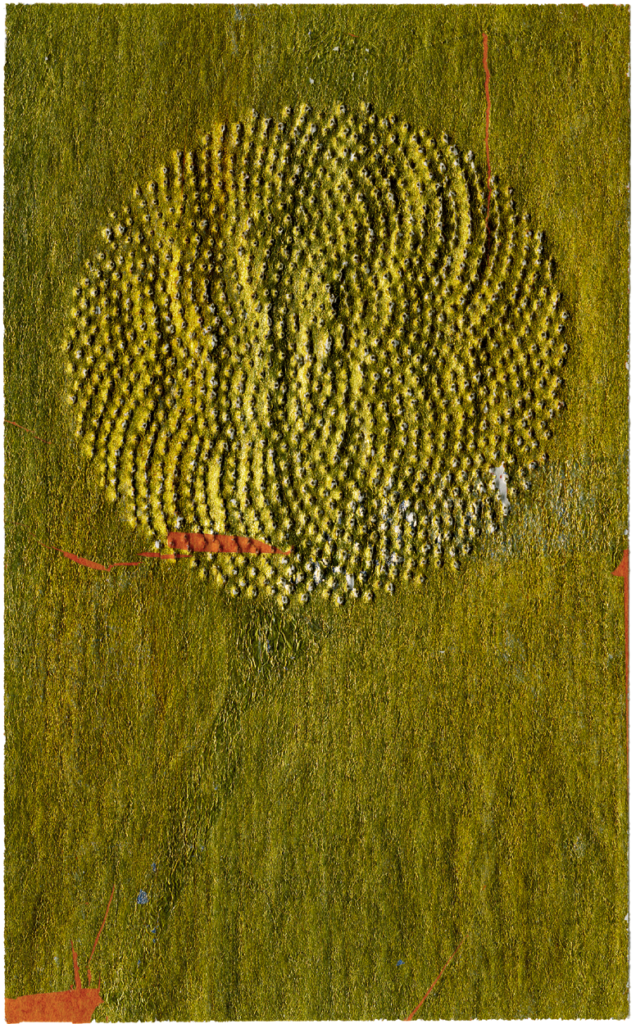

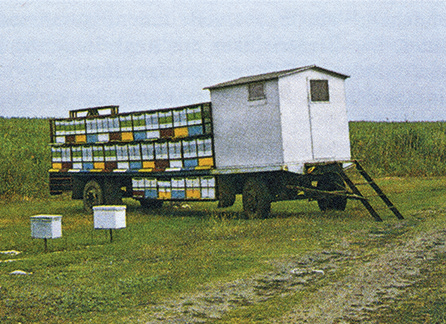

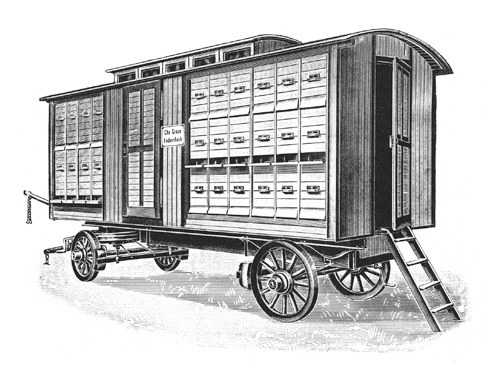

Die eingeladenen Künstler ließ man Entwürfe und Modelle anfertigen. Meiner sah vor, dass etwa fünf bis zehn Bienenwanderwägen für Bienenhalter bereitgestellt würden. Ein Imker, sobald er sich meldete, bekäme einen Wagen zugeteilt. Im Gegenzug sollten die Imker dazu verpflichtet werden, mit ihren Bienen entlang des Kanalverlaufs zu wandern, was übers Jahr hinweg eine Reihe verschiedener Trachten einschließt. Um die Einstieg-Stellen herum ließen sich leicht Standplätze anlegen, beziehungsweise mussten sie nur ausgewiesen werden.

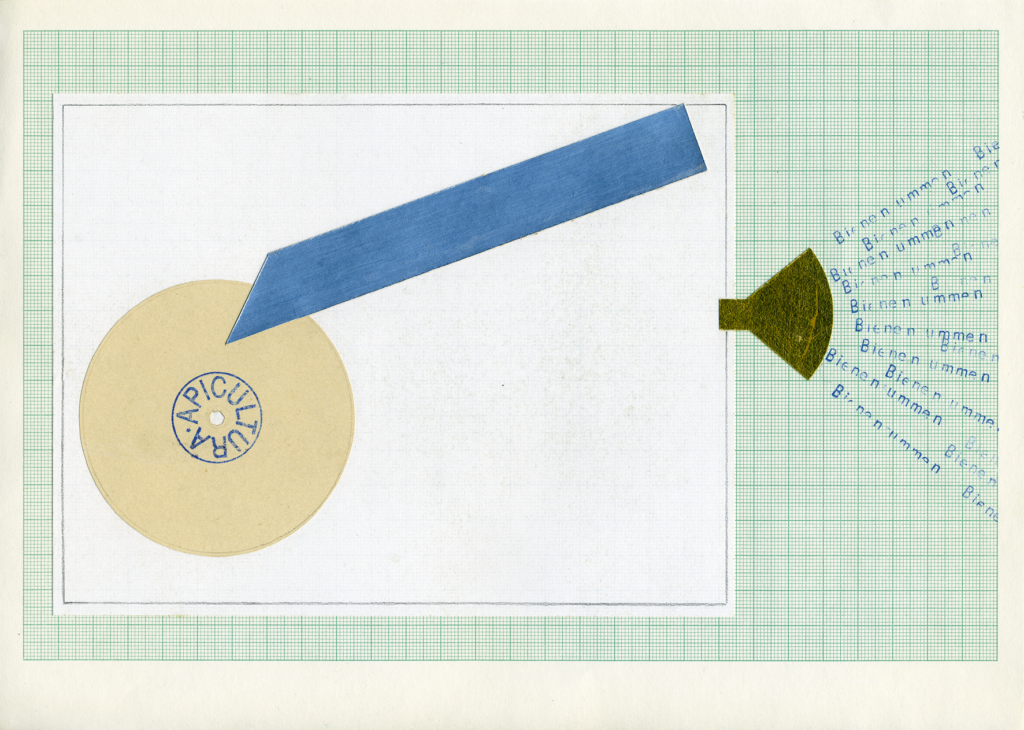

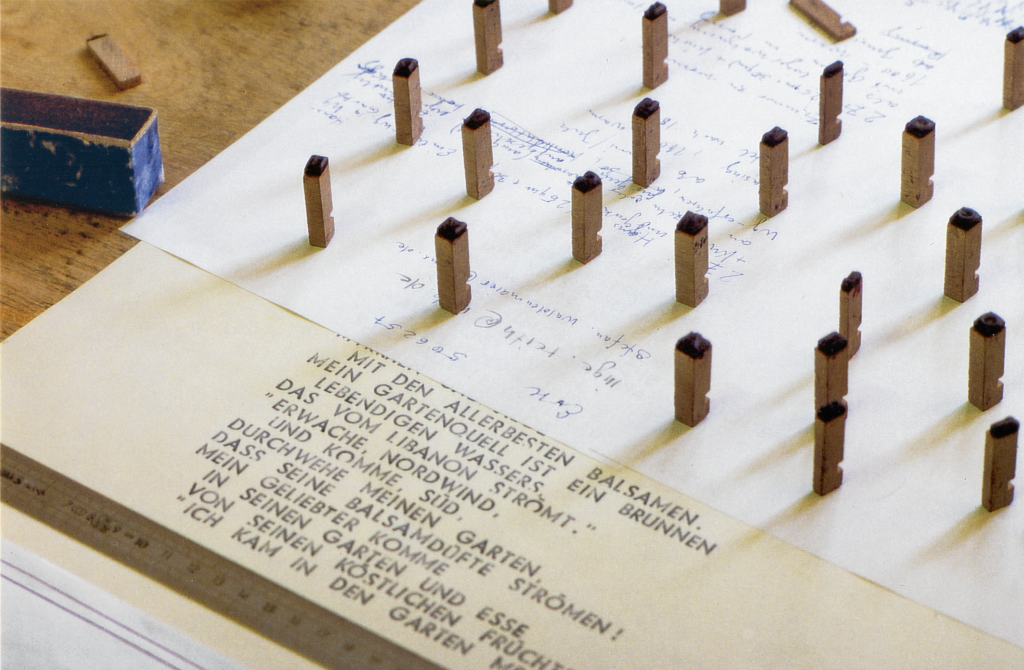

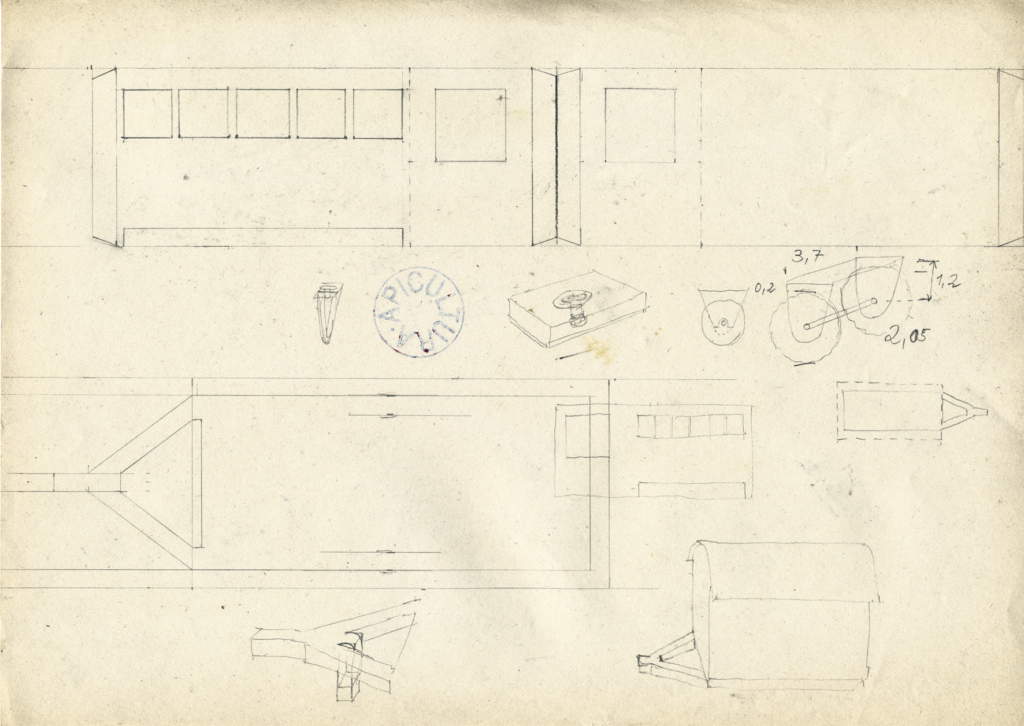

Auf einem Flohmarkt hatte ich eine Reihe von Automodellen gefunden. Darunter waren eine rosafarbene Ente und ein hellblauer Trabi. Von einem dritten Fahrzeug, einem Traktor, entfernte ich die Vorderachse. Die Räder steckten lose auf einer dünnen Eisenstange. Ich hatte zwei Löcher quer in den Unterbau meines Modells gebohrt. Dort hinein schob ich die Stange, zwickte sie in der richtigen Länge ab und klebte die Räder auf. Und oben auf der Grundplatte errichtete ich aus Aluminiumblechen das Modell eines der geplanten Wanderwägen.

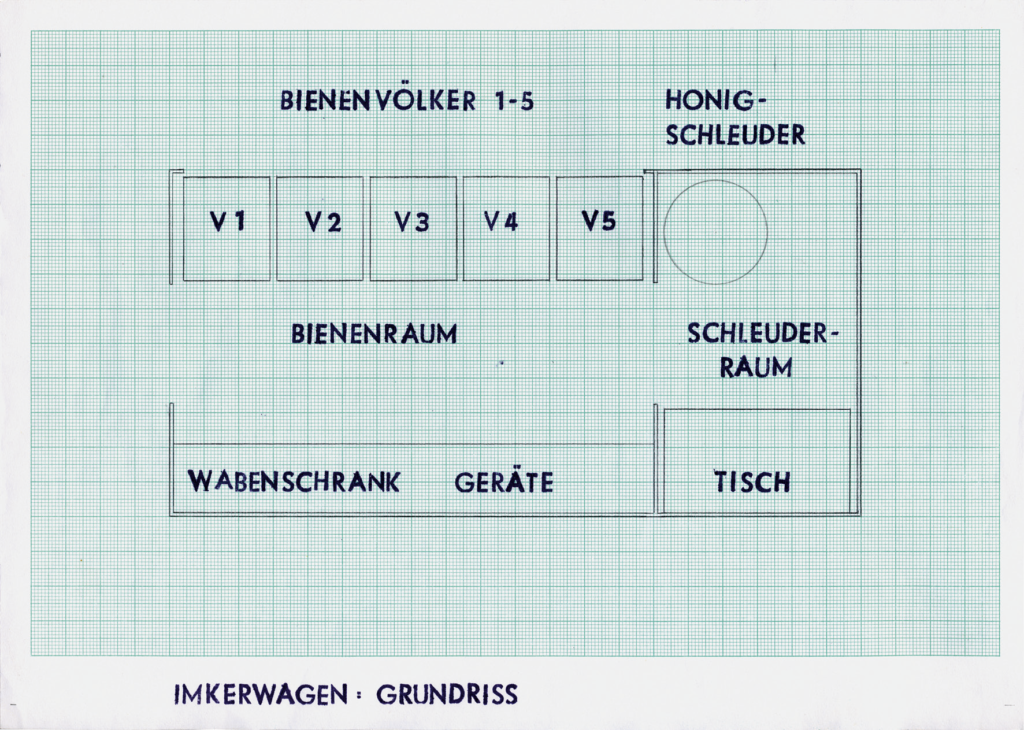

Darin gab es den größeren Teil, der für Bienen gedacht war, etwa fünf bis acht Völker, und einen getrennten Raum, in dem Gerätschaften gelagert werden konnten und in dem geschleudert werden sollte. Im Grunde handelte es sich um teilweise ausrangierte Bauwägen der Stadt, die ohnehin beim Bau des Kanals ihren Dienst getan hatten. Sie sollten runderneuert und für die Bienenhaltung hergerichtet werden. Es steckte, sozusagen als Leckerbissen, eine Recyclingidee darin. Die Vorbereitung würde keine allzu massiven Eingriffe erfordern und schon gar keine in die Grundkonstruktion. Außen schließlich sollten die Wägen mit Aluminiumblech beschlagen werden, damit sie glänzen würden und für das Auge sofort kenntlich wären.

Neunzehntes Jahrhundert